こんばんは。むく太郎です。

最近、家具をつくって思うことがあるんです。

めっちゃ重い。

今回は、DIYでつくったアイテムが想像以上に重くなってしまったことに対して、少し考えていきたいと思います。

ぼくの経験談。

市販の家具とDIYした家具。

でき栄えはいいんです。自分好みにしているので!

何が違うか。

例えばPCデスク。

インテリア家具大手チェーンのものをまねて、つくったことがあります。

それをアンティーク風にしたり、独自に装飾性を持たせてみたり。

できてしまえば、圧倒的に愛着がわくのは、DIYしたもの。

でも、つくった自分はいいんですが、もし他人が使う場合のとき。

こういわれたことがあります。

「これ、重くて移動できないから前の(市販の)やつに戻してちょーだい。」

なかなかショックです。

DIYを頻繁にしていて、共用のものなどをつくられる方なら、一度は経験されていると思います。

「せっかく、つくったのに~!」と思うところはありますが、いざ、改めて冷静に考えると確かにDIYでつくったものって、市販品より激重。

もうね、真のDIYサラリーマンになるためにね、いろいろ考えてみました。

なんでこんなに重くなるのか。

丈夫で安価な2×材を多用。

そもそもなんでこんなに重さが出るのか。

つくったものを眺めてみると、こんなことが。

懐かし。

初めてつくったベンチ。

ふむふむ。おっ!

2×材、めっちゃ使ってますやん。

そうなんです。上の2つは2×6材を使った家具。

特にベンチは大柄というわけでもないのに、移動するときはぼくでも結構大変。

2×6材の重量は1820mm(6ft)のもので、約4㎏。

確か3本は使用しているので、12kgは優に超えていると思われます。

ベンチだけに飽き足らず、机、ブックシェルフ、雑貨スタンド。

同じ素材を使えば、ボリュームが出てしまいますね。

しかも、安いし、だいたいどこのホームセンターでも手に入っちゃうからなおさら。

どうしたら、軽量化できるのか。

木材のセレクトをよく考える。

同じ構造でもでき上がりの重量が無駄に重ければ、市販品のほうがやはりいいと思うのも事実。

この卓上カレンダースタンド。存在感はMaxで、お気に入りなんですけど、改めて考えると、ボリューミー。

端材からつくったというのはありますが、本当に目的をもってつくるときは、用途によって木材はしっかり選んだほうがいいでしょう。

- 合板からつくれないか。

- スギでは丈夫さに欠けるから、2×4材を使う。

- MDF材などの軽材料を塗装で軽く見せない方法はないか。

などなど。加工方法でカバーできるものを考えたりすることも大切です。

設計の工夫をする。

軽量化を意識すると、どうしても耐久性や強度が失われがちです。

そういったときは、まず設計。

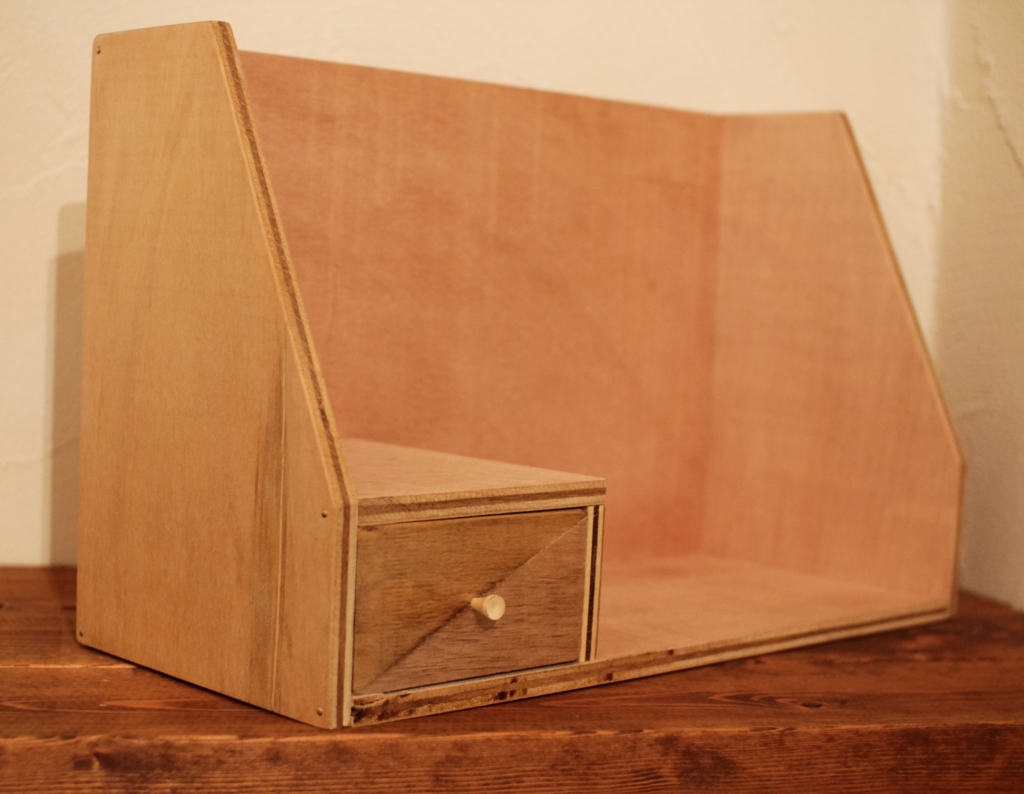

写真のブックスタンド。

全部合板でボンドと釘だけで組み上げています。

軽いわりに強度は十分。

どれにも当てはまるわけではありませんが、3つの方向を面で押さえる構造にすることで実現できます。

- 背面

- 側面

- 底面

この3つ。ここを抑えることによって、合板などの薄い板でもしっかりとしたつくりに仕上がります。

本棚などの収納家具には、背板をつけることで強度が格段とアップするため、必ず取り入れましょう。

その分、省けるところができたり。

材料の一体化

youtu.beそして、究極のやりかたはこれ。

部材を一体化してしまうんです。

コンパネチェアとかがその手段でつくられていますね!

四角の面からアーチ型に木材を切り抜いて、組み合わせる。

無駄のない設計。

ていうかやりたくなってきた!

結論:なんでもありじゃ、だめ。市販品をよく見る。

DIYしているとどうしても市販の家具や雑貨に対して、色眼鏡で見てしまうことがあります。

でも見習うところはたくさんあって、今回のような「重さ」だったり「素材」だったり。

特に家具屋さんでの売れ筋をよく見る。

そうすると使いさすさやデザインまで自分のなかで足りないものが、スッと解決するかもしれません。

以上、家具つくりでのぼくが気になった重さについてまとめてみました!

では、じゃばら。