どうも。むく太郎です。

DIYなんてやったことないから、できない!

そんなあなたにぜひやってほしいのが「机」を作ること。

DIY初心者こそ、ぼくは大きめの家具、とくにデスクなどをDIYしてみるのをおすすめしてます。

理由は、「DIYでやるべきこと」が分かるから!

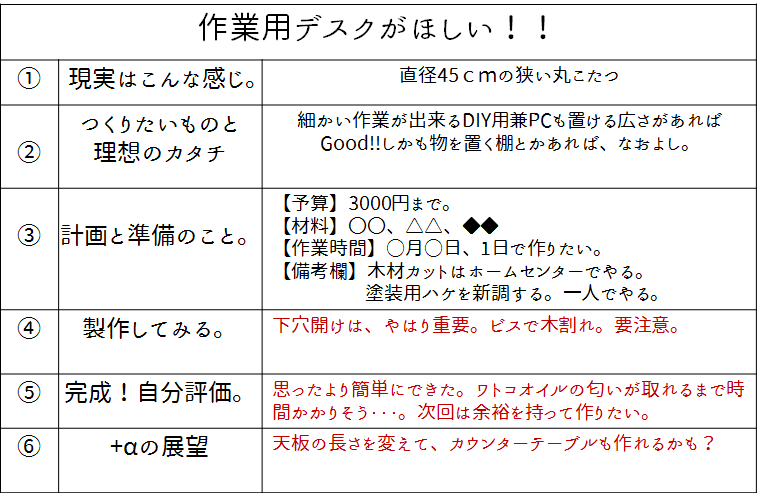

前回のプロセスシートを使ってみる。

前回のエントリから、このDIYをしています。

何をなんのために作るのかを分解したのがこのシート。

DIYの目的のひとつは、「必要なものを低予算で自分で作ること」

それをはっきりとさせるために、このワークシートで具体化しましょう!というのが前回の話です。

では、さっそくシートに基づいて、実際に机をDIYしてみました。

無垢のオリジナルデスクをDIY!

完成した机がこちらです。

パイン材の天板が素朴ですが、どんなお部屋でも、そして様々なシーンでも使いまわせそうなスタイル。

艶をまとった天板が経年劣化しても、いい味を出してくれそうですねぇ。

横から見るとはこんな感じ。

棚受けもあるので、板を1枚置くだけで使いだってのいい棚もできますよ!

さぁ、さっそく行ってみましょう。

DIY初心者こそ「デスク」をつくろう。

タイトルにもある「初心者こそ机をDIY」

なぜそんなに推すのか。

主に以下の理由です。

- 木材の規格が多様で組み上げが容易。

- 多少曲がっても修正が効く。

- でき上がった後の達成感が大きい。

特にこの3つがぼくのおもう所です。

もっと詳しく書いていきます。

ホームセンターで販売されている木材は、多様な規格がありお客さんのニーズに幅広く応えられるものばかりです。

2×4材なんかは専用組立金具などもあるくらいですし、好みに切ってつなげて完成という比較的容易に手が出せる場合もあります。

ですが、全く長さが違う材で脚をつくれというのは、無理ですが多少の切り口の曲り、長さのずれで起こるガタツキなどは後から修正できます。

逆に歪な曲線自体が作品の味になったり、手仕事特有の温かみが感じられる場合もあります。

例えば水平を出すことの難しさと決まった時の嬉しさは、自分の手でやらないといつまでも感じることができません。

これ醍醐味です。

時短を図るならホームセンターでカットしましょう。

まず自分でつくるということをやってみる。

そして、1番推したいのが、2つめの後半と絡めて

③完成後の達成感のデカさ。

これは作った本人または仲間でしか得られないものです。

生活の土台となる家具を手作業または家族などで手分けして行うことで、達成感の共有もできますし、もっとよい関係になれるかも。

材料はホームセンターで揃えました

材料はこちら

- 赤松垂木(脚用) 45mm×45mm×700mm 4本

- 〃(貫用) 45mm×45mm×363mm 2本

- 〃(トンボ貫) 45mm×45mm×770mm 1本

- 〃 (棚受け) 45mm×45mm×435mm 2本

- 幕板(杉プレーナー加工材) 15mm×70mm×860mm 2枚

- 〃 15mm×70mm×450mm 2枚

ずらっと並べてみたらややこしい。

でも総額で3000円あれば、お釣りで缶コーヒーも飲めちゃいます。

作業の前に机の各部位の名称を学習!

上のイラストは、机各部位の名称を掲載したものです。

ちゃんと部位に名称があるんですねぁ。

では工程に入りましょう!

脚となる垂木の端を縦横15mm×70mm欠き取る。

脚となる垂木に幕板をつけるため、上記寸法で墨を付けノコギリで切っていきます。

ここで一発止型定規を使うとあっさり。

内窓が外面から15mmなので、材にあてて線を付けるだけで済みます!

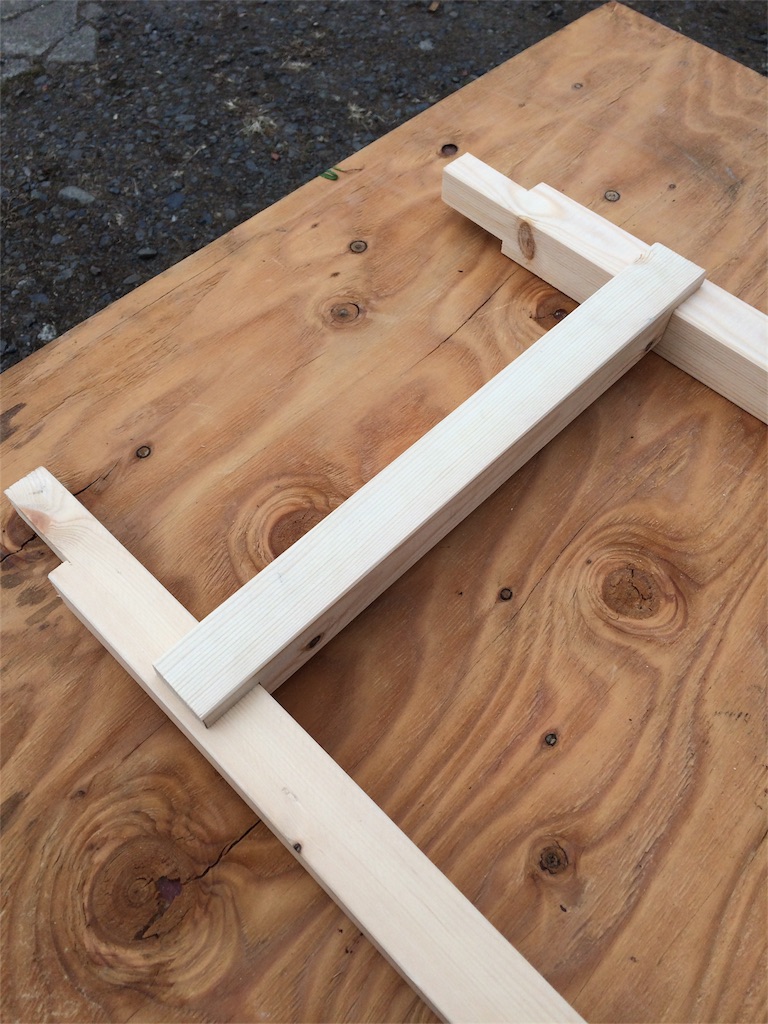

こんな感じでカット

切り取りました。

やや苦戦の跡が見られますが、そこはご愛嬌。

写真左のように台に材料をクランプやバイスなどで固定して作業すると、だいぶ捗ります!

赤松4本を同じ工程で脚に変えていきます。

棚受けも一気に作っちゃいます。

テーブル下に棚板が置けるように、棚受けを設置。

先ほどの要領で欠き取りましょう。

寸法は間違えないように!

こちらは2本です。両端30mm×38mmで。

脚に棚受け、組み上げていく。

先ほど切った赤松の脚と棚受け、貫を組み上げていきます。

上(幕板が張られる方)から180mm下の位置に取り付け、ボンドで圧着し、後にビス留めします。

ボンドが乾燥したら、ビスで留めていきます。

好きなだけビス留めしかまいませんが、ビス同士が干渉しないように注意!

同じ工程で2組つくります。

ぼくはダボ穴と下をあけ、8mm径の丸棒を埋め込みました。

幕板の登場

杉のプレーナー材を幕板にするため、860mmと450mmの長さにカット。

前後と側面分の各2セットを準備します。

幕板と脚を組み上げる。

上の写真のように先ほど組んだ脚とカットした幕板を取り付け。

脚の欠いた部分と幕板の厚みが同じだからきれいにはまっていきます。

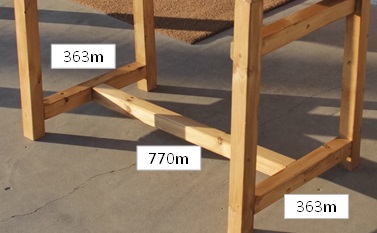

写真は完成後の物ですが、この時点で 貫用垂木を下から50mmの位置に取り付けます。

そしてトンボ貫を貫の中心にビスで取り付け、脚は組み終わりです!

各部位の長さは下図をご参考に。

(写真はメートルになっていますが、単位はミリです・・・。)

脚部分を塗装していきます。

ちょっとズームしすぎていますが、先ほどの机の脚部分を裏返しにしています。

今回はワトコオイルでベース塗装。

塗りにくい部分から作業することが塗装の基本。

角でオイルが滲んだらムラにならないようにウエスなどでふき取りましょう。

乾いたら脚は完成です。

乾燥したら次は天板を取り付けていきます。

天板取り付けは次回のエントリにて!

※続きはこちら☟

DIY関連検索でこの記事に辿りついてしまった皆様、そして購読してくださっている読者の皆様。

今後もご覧いただけると幸いです。

では。じゃばら。